만·억·조·경·해·자·양·구·간·정·재·극… 그리고 항하사·아승기·불가사의·무량대수·구골

상상을 확장시키는 ‘큰 수 이름’의 우주

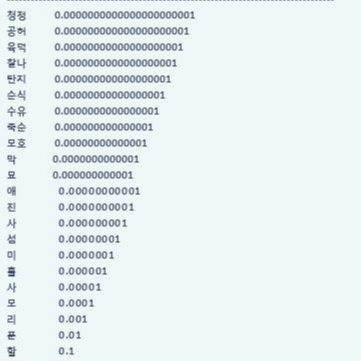

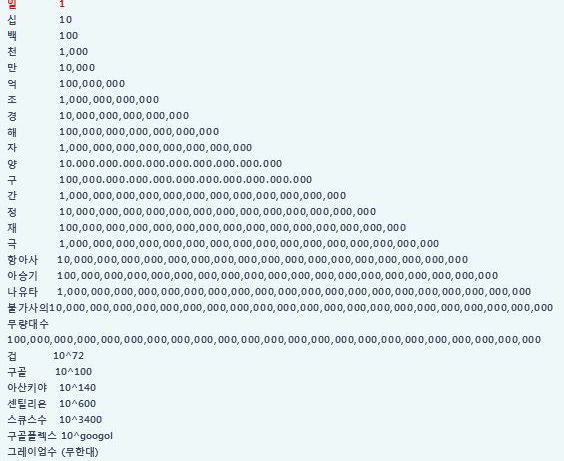

“1 뒤에 0을 몇 개나 붙이면 우주를 다 담을 수 있을까?” 10이라는 간단한 기호에 거듭제곱을 붙이는 순간, 숫자는 우리 사고의 외연을 폭발적으로 밀어 넓힙니다. 한국어와 한자 문화권에선 이 거대한 숫자를 세는 방법을 ‘명수법(命數法)’이라 부르며, 만(10^4) 단위마다 새 이름을 부여해 끝없는 확장성을 담아냈습니다. 만·억·조·경·해·자·양 같은 단위가 귀에 익은 분도 많겠지만, 그 이후에 줄줄이 이어지는 구·간·정·재·극, 더 나아가 불가의 숫자 항하사·아승기·불가사의·무량대수 같은 단위는 듣기만 해도 압도적인 스케일을 느끼게 합니다.

이 글에서는 ① 현재 한국어 일상에서 쓰이는 ‘만진(以萬遞進)’ 체계와 ② 불교‧천문학적 상상력에서 비롯된 수사(數詞)의 철학적 의미, ③ 서양 수학이 선보인 ‘구골(googol)’과 구골플렉스까지 한눈에 조망합니다. 거대한 숫자 이름이 단순한 계산 단위를 넘어, 인문·과학·역사적 사고를 어떻게 확대해 주는지 살펴보며, 숫자가 곧 사유의 지평이라는 점을 체감해 보시죠.

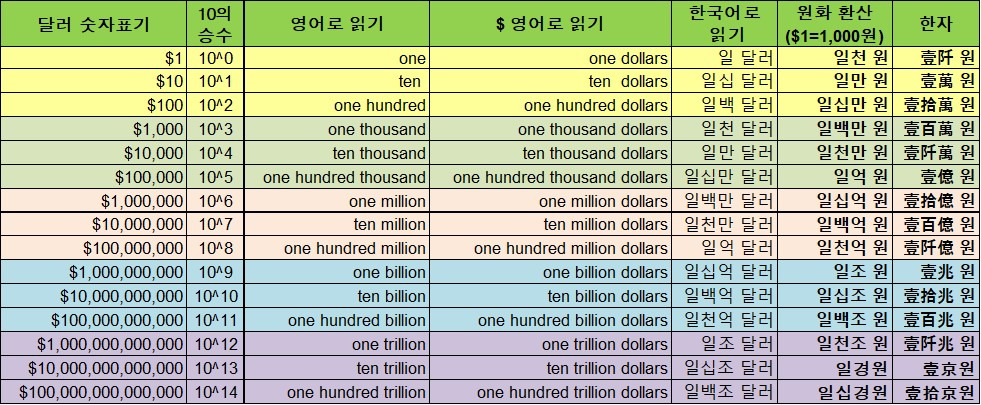

한국어 숫자 단위 체계 개요

일·십·백·천·만: 기본 뼈대

한국어 숫자 단위는 4자릿수(만)마다 끊어 읽는 만진법을 기반으로 합니다. 덕분에 13,467,250을 “[일천삼백사십육만칠천이백오십]”처럼 상대적으로 짧게 표현할 수 있습니다.

억·조 이후: 경·해·자·양

- 억(10^8)과 조(10^12)는 거시경제·데이터 시장 등에서 자주 등장합니다.

- 경(京, 10^16)·해(垓, 10^20)·자(秭, 10^24)·양(穰, 10^28)은 천문학·입자물리에서 원자 수·별의 개수를 산술적으로 비교할 때 유용합니다.

구·간·정·재·극: 만진법의 끝을 넘어

만의 거듭제곱을 끝없이 이어가면 구(溝, 10^32), 간(澗, 10^36), 정(正, 10^40), 재(載, 10^44), 극(極, 10^48)이 등장합니다. ‘극’은 문자 그대로 “극한으로 큰 수”라는 관념을 내포합니다.

불교에서 온 ‘무한’의 언어

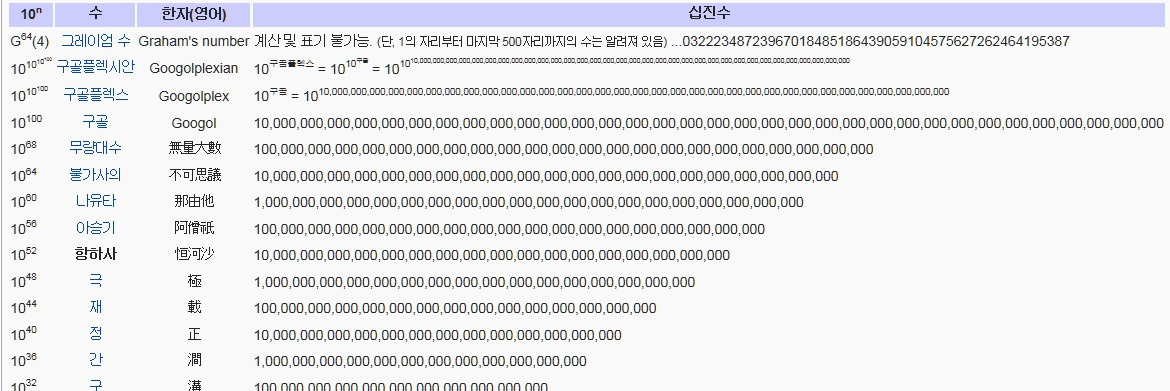

항하사(恒河沙) 10^52

“갠지스강의 모든 모래알 수”라는 직유에서 탄생한 단위로, 동아시아 불경이 묘사한 ‘셀 수 없는 많은 것’을 상징합니다.

아승기(阿僧祇) 10^56

산스크리트어 asaṃkhya(셀 수 없음)의 음역. 시간적으로는 ‘무수겁(無數劫)’이라 번역되어 윤회의 끝없는 장구함을 비유합니다.

불가사의(不可思議) 10^64

“말(思)로도 생각(議)으로도 헤아릴 수 없다”는 뜻. 숫자 자체가 ‘이해를 벗어난 신비’를 품고 있음을 드러냅니다.

무량대수(無量大數) 10^68

한자 문화권에서 통상 가장 큰 실명(實名) 수사. 불교 경전에선 10^68을, 일본 진겁기 판본에선 10^88이나 10^128로 해석하기도 합니다. 값마저 유동적이라는 사실이 “무량(헤아릴 수 없음)”을 역설적으로 강화하죠.

TIP | ‘겁(劫, kalpa)’은 수치라기보다 ‘우주가 생성·소멸하는 긴 시간 주기’를 뜻하는 범어 개념입니다. 숫자 단위 목록에 포함되지만, 실제로는 10의 거듭제곱이 아닌 “시간적 무한”을 가리킵니다.

서양 수학이 건넨 메시지: 구골과 구골플렉스

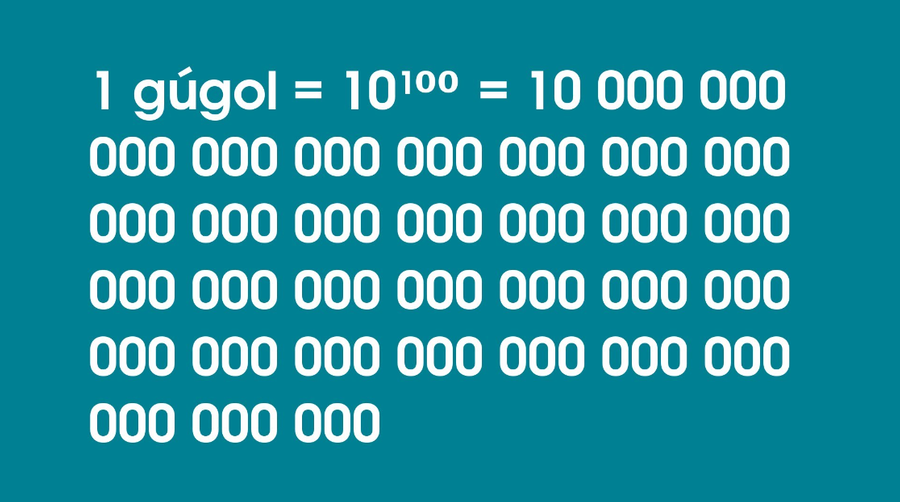

구골(googol) 10^100

1920년, 미국 수학자 에드워드 캐스너의 9살 조카 밀턴 시로타가 붙인 이름입니다. 캐스너는 이 수를 통해 “아무리 큰 유한수라도 ‘무한대’와는 질적으로 다르다”는 교육적 포인트를 전하고자 했습니다.

구골플렉스(googolplex) 10^(10^100)

“1 뒤에 0을 구골 개 써 넣은 수”. 실제로 완전히 적는 것은 우주의 원자 수보다 종이가 많이 필요하므로, 사람의 상상력이 기호(지수 표기)에 의존할 수밖에 없음을 보여 줍니다.

명수법의 역사와 문화적 차이

만진(以萬遞進) vs 억진(以億遞進)

- 만진법: 만마다 이름이 바뀌어 오늘날 한국에서 통용. 10^8이 억, 10^12가 조입니다.

- 억진법: 중국 고전·조선 초기엔 억 단위마다 이름이 바뀌었습니다. 10^16이 조, 10^24가 경이었죠.

- 상수(上數): 만 다음부터 ‘제곱’으로 규모가 커지는 독특한 체계도 존재합니다.

불교 경전의 역할

불교 전래 이후, 화엄경이 거대수 개념을 체계화하면서 ‘항하사·아승기·나유타…’가 동아시아 지성사에 편입되었습니다. 수를 통해 “시간·공간적 무량함”과 “중생의 깨달음”을 동시에 설명하려 한 종교적 메시지가 엿보입니다.

과학·기술 속 응용 사례

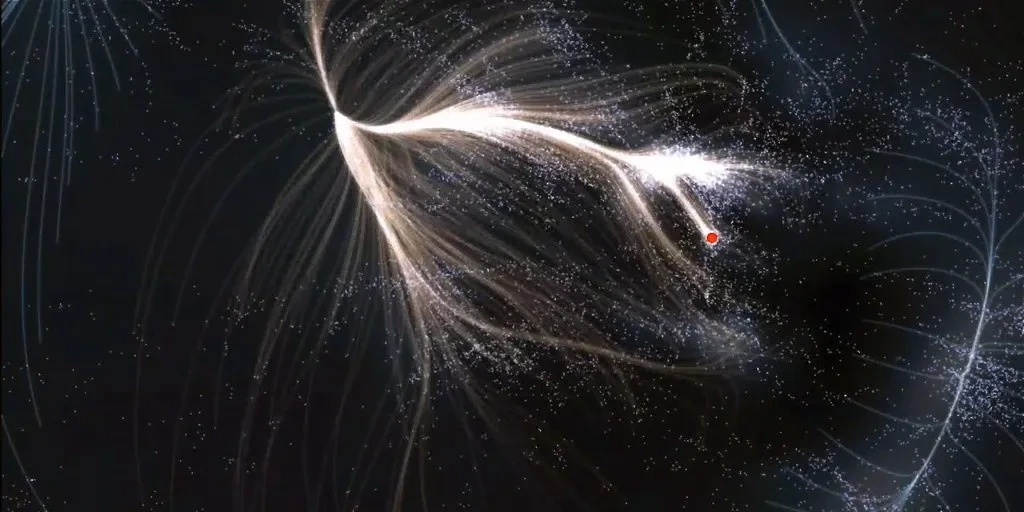

천문학

- 은하수 내 별 개수 ≈ 10^11~10^12(조)

- 관측 가능한 우주 총 원자 수 ≈ 10^80(억억억… 구골보다 작은 값)

- 코스모스 모델링에서는 경·해 단위가 자연스럽게 등장합니다.

데이터 시대

클라우드 스토리지와 초고속 계산량을 논할 때, 엑사바이트(10^18 바이트) ≈ 경 단위, 제타바이트(10^21 바이트) ≈ 해 단위로 환산됩니다. 수학적 명칭이 SI 접두어와 연결되면서 인간·기계 간 스케일 감각을 이어 줍니다.

암호학·양자 계산

초고차원 키 공간, 그래프 이론의 조합 수 등에서 10^40 (정) 이상의 경우의 수가 도출되며, ‘큰 수 이론’은 보안 난이도와 밀접합니다.

결론

‘만억조경해자양구간정재극…’으로 이어지는 숫자 이름은 단순한 계산 보조 기호가 아니라 인류 문화가 쌓아 온 사유의 확장 기록입니다. 불교적 상상력, 동아시아 한자 문화의 체계적 사고, 현대 수학·정보과학이 공존하며, “얼마나 큰 수를 상상할 수 있는가”가 곧 “얼마나 넓은 세계를 그릴 수 있는가”로 귀결됩니다. 구골이 보여 주듯, 표현은 유한해도 상상은 무한합니다. 앞으로 인류가 탐험할 새로운 ‘극’ 너머가 어떤 이름으로 불리게 될지, 우리는 여전히 숫자라는 언어를 통해 무한에 다가서고 있습니다.